Видный журналист и историк конца XIX начала XX веков В.Л.Величко много лет проработал в Тифлисе главным редактором газеты и хорошо знал народы, населяющие Кавказ, их нравы, обычаи, историю. Это позволи¬ло ему написать книгу

под названием «Русское дело и междуплеменные вопросы». В. Величко был убежденным сторонником монархии и вся его книга пронизана мыслями о благе России именно при монархическом строе. Но меня в данном случае интересует не эта сторона его творчества. Книга повествует об истории коренных народов Большого Кавказа, об их роли и месте в тогдашней России, а также делаются попытки прогноза на буду¬щее. Вот эта сторона творчества В. Величко, на мой взгляд, представля¬ет для нас особый интерес.

В книге много мыслей и суждений, кото¬рые чрезвычайно актуальны и сегодня, ког¬да Кавказ, как и сто лет назад, является бо¬левой точкой России. Тогдашнее положение нашего региона А. Величко характеризовал и объяснял так: «Влияние климатических и вообще естественных условий на обще¬ственно-государственную жизнь чрезвычай¬но серьезно: и малярия, и горные реки, то иссякающие, то принимающие чудовищные размеры, и бури, и ливни, и градобития, тяж¬кий зной – все это, губительно отражаясь на народном хозяйстве, оставляет глубокий отрицательный след и на самом духовном складе населения… Мысль утрачивает по¬следовательность, воля – выдержку, нрав¬ственность – свой катехизис, труд – систему. Жизнь в совокупности – разумные устои».

Малярия в последние десятилетия на Кавказе себя не проявляла, хотя большин¬ство других природных явлений оставались. Но с приходом советской власти на Кавказ обрушились несравненно большие беды: гражданская война, коллективизация, инду¬стриализация, репрессии 20-30-40-х годов… Некоторые народы подверглись тотальной депортации, а после возвращения на малую Родину так и не были до конца реабилитиро¬ваны, им не доверяли. В Чечено-Ингушетии, к примеру, пост первого секретаря обкома КПСС был недоступен для ингушей и чечен¬цев вплоть до 1989 года, когда он достался Д. Завгаеву только лишь благодаря пере¬стройке, затеянной М. Горбачевым. Все это накапливало в народе негативную энергию и создало благоприятную среду для проник¬новения сюда авантюристов со всего мира. И когда современные аналитики говорят о причинах конфликтов на Северном Кавка¬зе, они очень редко вспоминают о тех об¬стоятельствах, предпочитая ссылаться на воинственность чеченцев, религиозность чеченцев, ингушей, дагестанцев… Думаю, будь В. Величко нашим современником, он обязательно обратил бы внимание на это обстоятельство.

А теперь обратимся к тому, как В. Велич¬ко характеризует народы Кавказа, видит их роль и место в тогдашней России и в ее бу¬дущем, а также будем проецировать все это на нашу действительность.

Братья – грузины

Так автор назвал очерк, посвященный этому народу. Исходя из общности рели¬гии, В. Величко утверждает «… грузинский народ, во главе с подавляющим большин¬ством своих руководителей, присоединился (к России – А.Г.) добровольно, безусловно и навсегда. Он выполнил свою историческую миссию, подчинился стихийной воле своей исстрадавшейся души, присоединившись к России на основе единоверия. Звучит краси¬во, но эти утверждения не выдержали испы¬тания временем. Не прошло и 100 лет, как Грузия в числе первых покинула распадаю¬щийся Советский Союз, а отношения между современными Россией и Грузией испыты¬вают такие катаклизмы, о которых В. Велич¬ко и думать не мог.

Рассуждения автора книги о совре¬менном ему грузинском обществе, на мой взгляд, актуальны и для сегодняшнего со¬стояния ингушского общества. Смена госу¬дарственного строя и экономического укла¬да болезненно отражаются на нашей жизни. В. Величко пишет: «Жизнь грузинского об¬щества… резко меняется к худшему, строй разлагается, и именно вследствие рокового несоответствия между исторически вырабо¬танным характером народа и новыми соци¬ально-экономическими условиями, не гово¬ря уже о законах. Утрата почвенных нравов и обычаев не может не вести к разложению. Перемена образа жизни сразу не дается». И далее: «Грузинскую молодежь, в душе впол¬не лояльную и вообще очень симпатичную, весьма нетрудно смутьянам подвигнуть на резкие выходки с печальными последстви¬ями. Иногда достаточно для этого сказать, что та или иная авантюра ведет к славе, что грузинам следует быть «передовым наро¬дом» и т.п.

Мне представляется, что эти суждения – слепок с сегодняшней нашей жизни. Все это у нас присутствует: и новые социально-экономические условия, и новые законы, и исторически выработанный характер наро¬да, диссонирующий с новыми реалиями… Представляется, что и часть нашей моло¬дежи сбивается с пути истины все теми же посулами славы и лозунгами о «передовом народе» в утверждении новой для нас кон¬цепции ислама на Кавказе.

Просматривается параллель, на мой взгляд, с сегодняшней ингушской действи¬тельностью и в следующих словах В. Ве¬личко: «Всмотревшись в Грузии поближе в облик природы и людей, нельзя не почуять глубоких следов страдания, и многовеково¬го, и нынешнего. Какой-то рок тяготеет над страной, с виду созданной для блаженства». Остается надеяться, что страдания эти оста¬нутся позади и наш народ, наконец, заживет спокойной и благоустроенной жизнью.

Армяне

Об армянах В. Величко говорит в крайне негативном тоне, и я просто не хочу здесь это воспроизводить. Скажу лишь, что не на¬шел никаких параллелей между тогдашней армянской действительностью и жизнью ин¬гушей тогда и сейчас.

Азербайджанские татары

Назвав так свой очерк, В. Величко пояс¬няет: «Азербайджанцев называют татарами, но это совершенно неточно. Если в жилах азербайджанцев и есть татарская кровь, то лишь как результат монгольского нашествия времен Батыя… По основному же происхож¬дению азербайджанцы тюрки…» И как же созвучны с сегодняшним днем следующие рассуждения автора: «С понятием ислама принято у нас связывать исключительно и огульно понятие фанатизма… К вопросу об исламе мы доселе относимся некуль¬турно…» В.Величко призывает «вникнуть в догматику и историю ислама» и тогда будет понятно, что «это религия проповедующая милосердие к ближним, заботу о немощных и скорбящих, озаряющая несколько раз в день (строго требуемые намазы) человека напоминанием о Едином Боге…»

В своих рассуждениях о месте азербайд¬жанцев в тогдашней России В. Величко вы¬сказывает мысли весьма актуальные для сегодняшнего дня. Говоря о том, что их не призывают в армию, он пишет: «Азербайд¬жанские татары, пройдя через нее (армию – А.Г.), развили бы свои природные досто¬инства, полезные для государства, и отре¬шились бы от многих теперешних недостат¬ков. На первый взгляд, прямо непонятно, почему эта народность, способная к воен¬ной службе, доселе платит особый налог, взамен отбывания воинской повинности. При более близком знакомстве с вопросом окажется, что эта аномалия – результат местных кавказских влияний, враждебных русскому делу». И тут возникает вопрос: «В результате чьих влияний в последние годы либо вообще не призывают в армию моло¬дежь из некоторых северокавказских респу¬блик, либо призывают весьма ограниченное количество?" Вредность этой практики и для нашего государства, и для остающейся на обочине молодежи очевидна сегодня, как и сто лет назад. При этом В. Величко пола¬гал «призывать мусульман в обыкновенные полки, гарантируя им беспрепятственное со¬блюдение обрядов их религии».

Свой очерк об азербайджанском наро¬де автор заканчивает выводом: «… лучшим средством от каких бы то ни было ослож¬нений и политических заболеваний всегда была и будет действительная, а не фор¬мальная только забота об истинном благе населения, во всеоружии знакомства с его бытом и миросозерцанием. Об этом, прежде всего и необходимо позаботиться». Слова эти актуальны и сегодня.

Горцы Дагестана

Смерть помешала В. Величко закон¬чить свой труд, который он считал важней¬шим делом своей жизни. Возможно поэтому очерк о горцах Северного Кавказа не велик по объему и довольно поверхностен. Тем не менее, в нем есть интересные суждения, актуальные и сегодня. Вот, например, что он говорит о дагестанцах: «Если человеку с сердцем симпатичны мусульмане-азербайд¬жанцы», - пишет В. Величко, - «то жители Дагестана еще более вызывают сочувствие. В них много истинного благородства: му¬жество, верность слову, редкая прямота». Сейчас, когда на Северном Кавказе не¬спокойно, особенно актуальна следующая мысль В. Величко: «На Кавказе вообще, а в Дагестане в особенности, администратор должен быть не идеологом уравнительных теорий об отвлеченном человеке, а натура¬листом в широком смысле этого слова, зна¬током явлений местной жизни, реально на них смотрящим». Автор говорит, что не надо все ломать и приводить к одной модели: «… наша бюрократия, особенно окраинная, страдает недостатком вдумчивой приспо¬собляемости, недостатком традиции, и на исторический опыт не обращает должного внимания».

Остальным горцам Северного Кавказа В. Величко уделил минимум внимания, счи¬тая, что их роль в судьбах России невелика. Вот как он это объясняет: «Размеры насто¬ящей книги и не позволяют подробно всма¬триваться в отдельные части этого горского калейдоскопа, не имеющего крупного поли¬тического значения с точки зрения русского дела…» Как показывает сегодняшний день, В. Величко ошибся, давая такую оценку и прогноз. Ошибся он не только в этом, что естественно. Он не мог, в силу своих убеж¬дений, предполагать и предвидеть больше¬вистский переворот 1917 года и последовав¬шие вслед за ним события. Тем не менее, его суждения и оценки тогдашнего положе¬ния на Кавказе представляют сегодня не¬малый интерес. Вынести их на страницы газеты подвигло и то обстоятельство, что из¬дана книга небольшим тиражом – всего пять тысяч экземпляров.

Абу ГАДАБОРШЕВ

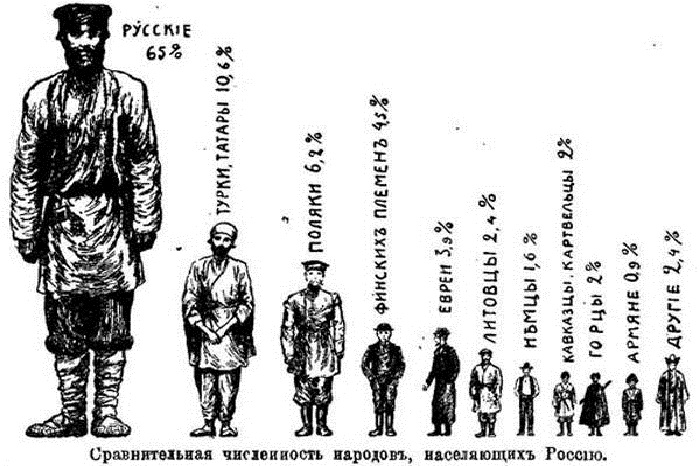

Сердало ДОПОЛНЕНИЕ ОТ "MAGAS.RU" Изданная в России в 1912 году книга Николая Рубакина «Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы» предлагает читателям много любопытных статистических данных, иллюстрированных оригинальными рисунками. Как сообщает Информационный Центр газеты армян России «Еркрамас», особый интерес для армянского читателя представляет информация о национальном составе населения России в начале XX века.

Так, согласно изданию, к 1 января 1910 года общая численность населения в Российской Империи достигла цифры в 163 778 800 человек. «Много ли в России русских?» — спрашивает автор «России в цифрах». Интересен его ответ на собственный вопрос. «Собственно, русского населения в Российской Империи менее двух третей (65,5%, около 107 миллионов), в том числе украинцы и белорусы, занимающие в России (особенно первые) положение народностей покоренных и в некоторых своих правах (напр., преподавание на родном языке в народных школах) более или менее ограниченных», — пишет Рубакин.

О составе остального населения можно судить по следующей картинке: Первое, что бросается в глаза, это то, что армян 100 лет назад к «лицам кавказской национальности» не относили, четко отделяя группу «армяне» от группы «кавказцы, картвельцы» и группы «горцы». Впрочем, это понятно, поскольку в то время такие искусственные понятия как «Южный Кавказ» или «Малый Кавказ» в ходу еще не были, а Армянское Нагорье, даже частично, в состав Кавказа никто включить не набрался наглости. И наконец, этот рисунок – очередное красноречивое подтверждение искусственности такого современного понятия, как «азербайджанцы». 100 лет назад о том, что через несколько десятилетий появится такая национальность, никто не знал, справедливо включая предков нынешних азербайджанцев в группу «турки, татары».

Первое, что бросается в глаза, это то, что армян 100 лет назад к «лицам кавказской национальности» не относили, четко отделяя группу «армяне» от группы «кавказцы, картвельцы» и группы «горцы». Впрочем, это понятно, поскольку в то время такие искусственные понятия как «Южный Кавказ» или «Малый Кавказ» в ходу еще не были, а Армянское Нагорье, даже частично, в состав Кавказа никто включить не набрался наглости. И наконец, этот рисунок – очередное красноречивое подтверждение искусственности такого современного понятия, как «азербайджанцы». 100 лет назад о том, что через несколько десятилетий появится такая национальность, никто не знал, справедливо включая предков нынешних азербайджанцев в группу «турки, татары».

Главная

Главная Стартовой

Стартовой Избранное

Избранное Карта

Карта Сообщение

Сообщение

Последние комментарии

3 недели 6 дней назад

3 недели 6 дней назад

5 недель 23 часа назад

5 недель 23 часа назад

7 недель 3 дня назад

7 недель 3 дня назад

8 недель 2 дня назад

9 недель 4 дня назад

18 недель 3 дня назад

18 недель 3 дня назад